|

Desde que abordamos la camioneta, mis tías Carmen y Beatriz nos alertaron y dijeron que tuviéramos mucho cuidado en Caracas, que hoy en día es una de las ciudades más violentas de Suramérica, con altos índices de delincuencia, inseguridad y homicidios. La misma película de Medellín, donde Gloria y yo hemos vivido casi toda la vida, así que no era nada nuevo ese ambiente peligroso que nos pintaban. Minutos antes nos habían recogido en Maracay, la ciudad jardín, en la urbanización El centro, un lugar lleno de palos de mango entre los que vive un gallo que canta a toda hora. Eran las nueve de la mañana del primero de febrero de 2012.

Nosotros íbamos atrás. Adelante, mis tías hablaban sobre su ida a Caracas para cambiar la fecha de unos tiquetes aéreos. Dijeron que regresarían a Maracay antes de las cuatro de la tarde para evitar la cola, el taco que suele hacerse en la autopista y en el que pueden perderse horas y horas.

Tras algunos minutos de recorrido arribamos a un peaje, justo antes de tomar la autopista. Pasamos derecho, sin pagar, como los demás vehículos. Entonces supimos que los peajes en Venezuela no funcionan desde hace varios años, después de que Chávez dijera espontáneamente en una alocución que no se cobrarian más peajes en el país. Mis tías no se apasionaron al mencionar a Chávez y con serenidad opinaron que el cobro era tan irrisorio que no valía la pena, como el precio de la gasolina, que en todo caso no es gratis, pero casi: con el cascajo que en Colombia se paga una limpiada de vidrios en un semáforo, en Venezuela se tanquea una camioneta.

Avanzando por la autopista, la misma de hace veinticinco años, sin un solo cambio, vimos que el pasto seco de los costados ardía en llamas. Las ventanillas estaban cerradas y el aire acondicionado prendido. Desde ahí divisamos algunas invasiones recalentadas por el sol. En las entradas a esos poblados ondeaba siempre una bandera roja, clavada en el suelo polvoriento. “Aragua es un estado rojo rojito”, dijo Carmen, utilizando la expresión que en Venezuela se utiliza para designar al individuo, ciudad, estado, empresa o grupo humano que apoya incondicionalmente y con fervor el gobierno comandado por Hugo Chávez. Supimos que la expresión la dijo por primera vez Rafael Ramírez Carreño, Ministro de Energía y Jefe de Petróleos de Venezuela, Pdvsa, en un ataque de amor desmesurado y autoritario en nombre de ochenta mil venezolanos que trabajaban allí: “Pedevesa es roja rojita, de arriba abajo”. Desde eso, la expresión fue adoptada por “mi comandante en jefe” en sus campañas e interminables alocuciones.

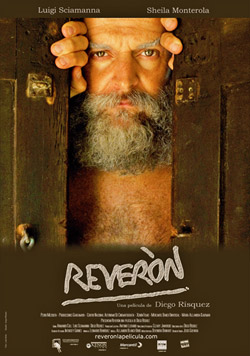

Del rojo de la revolución bolivariana pasamos al rojo de la sangre. Carmen, que es médica y ejerce como anestesióloga en dos centros hospitalarios de Maracay, soltó unas cifras divulgadas hace poco por la prensa: 38 muertos en una noche en Caracas, 5.600 personas asesinadas en 2011, la sexta ciudad más violenta del mundo. “¿Qué quieren hacer exactamente en Caracas?”, preguntó Beatriz, la tía copiloto, mientras comía ciruelas: “estar allá. Hace mucho no voy y Gloria no conoce”. También dijimos que queríamos visitar un par de museos y ver las obras de Armando Reverón, el pintor y escultor venezolano que conocimos gracias a la película Reveròn, de Diego Risquez. La habíamos visto dos días antes en la Cinemateca Nacional de Maracay por ocho bolívares fuertes, menos de 800 pesos colombianos. Fue el lunes que el gobernador de Aragua decretó cívico porque Los Tigres de Aragua, el equipo de béisbol, se había coronado campeón del torneo venezolano la noche anterior. A pesar del feriado, la Cinemateca abrió sus puertas.

REVERÒN

Dirigida por Diego Risquez

Venezuela, 2011

Armando Reverón nació en Caracas en 1889 pero se fue a vivir a La Guaira, cerca al mar, y se alejó de la sociedad caraqueña porque detestaba el ambiente hipócrita, oficial y acartonado en el que se movía el arte. En la costa se casó con una negra hermosa de dientes grandes. Un miquito, que hacía sonar una campana cada vez que alguien llegaba al rancho de Armando, ofició de cura en la ceremonia. Reverón vivió y gozó como un niño, pero también sufrió: su propio mundo lo desbordó mentalmente y para la sociedad perdió el quicio. Fue ingresado a la fuerza en un hospital mental hasta que murió en 1954.

Este personaje, de barba tupida y pocas palabras, nos llegó al alma por su rebeldía, su inteligencia, su originalidad, y también porque nos recordó al poeta Raúl Gómez Jattin. “¿Cuáles son los elementos básicos de su pintura?”, le preguntaron una vez a Reverón y él respondió: “Los elementos básicos de mi pintura son dos. Anote: blanco y mierda”. Con esa respuesta definió perfectamente al mundo, a la humanidad, al menos para nosotros en ese instante de nuestra existencia, en ese teatro. Y ese blanco y mierda era lo que queríamos ver con nuestros propios ojos en la Galería Nacional, eso era lo más importante que íbamos a hacer en Caracas.

Bienvenidos

Sentí que habíamos llegado cuando miré por la ventanilla y vi en los cerros el cordón de ranchos coloridos y apeñuscados. Veníamos por la autopista Valle Coche, a la altura de Los Próceres, un paseo larguísimo con césped bien cortado, monumentos y arcos blancos enormes. A pesar de las advertencias sobre los peligros de la ciudad, estábamos serenos, nos sentíamos fuertes. La experiencia reciente de haber recorrido buena parte de Suramérica sin contratiempos ni sustos nos daba la confianza de tener afilada la intuición.

Desde el carro vimos varios murales con rostros hinchados y caricaturescos de Chávez, consignas socialistas, banderas tricolores y caudillos con patillas largas. Mientras conducía y ante la inminente separación, mi tía Carmen retomó las recomendaciones, pero esta vez se notó más interesada en alertarnos de verdad y aportó un último dato, mirándonos por el retrovisor con los ojos bien abiertos: 450 asesinatos en Caracas en enero, pilas.

Seguimos viendo los edificios con sus ventanas y balcones enrejados desde el primero hasta el último piso, como disfrazados de cárceles, con ropa tendida en lugar de cortinas. Pedí que apagaran el aire acondicionado y abrí la ventanilla: el aire tibio entró con fuerza. Penetramos en la ciudad y tomamos la avenida Francisco Miranda hasta entrar a los parqueaderos de la Torre Provincial. Faltaban instantes para despedirnos de mis tías. “Ya saben pues, moscas”, dijo Carmen dentro del ascensor, justo antes de que abriera sus puertas en el lobby del edificio. Nos abrazamos y quedamos en que al día siguiente volveríamos a Maracay por nuestra cuenta. Eran las once de la mañana.

Antes de abandonar la Torre Provincial, me aseguré de que la billetera estuviera bien metida en el bolsillo de atrás del bluyín. De equipaje solo teníamos un morral con los efectos personales de ambos. Me lo colgué en la espalda y salimos. Ahí mismo nos encontramos con la estación Chacao del metro. Estábamos sobre la misma avenida por la que habíamos llegado, la Francisco Miranda. A pesar del sol picante, decidimos caminar un poco.

En una esquina nos topamos con una carpa amarilla llena de afiches amarillos y gente de camiseta amarilla. Era una manifestación política del Partido PJ, Primero Justicia, de Capriles Radonski, el candidato que ganó el pasado doce de febrero las elecciones primarias de la oposición y tendrá la muy difícil misión de derrotar a Hugo Chávez en las presidenciales del 7 de octubre.

En el camino Gloria se sorprendió de que en el país antiyanqui por excelencia hubiera un Wendy’s. Le dije que esperara, que más adelante vería una demostración verdadera de la publicidad capitalista que aún imperaba. Anduvimos tranquilos, atentos pero sin paranoia. Con las frentes derretidas de antisolar llegamos a la estación Altamira y nos metimos al metro con la idea de ir hasta la estación Bellas Artes. Dos tiquetes nos costaron tres bolos, unos seiscientos pesos. De pie en el vagón, optamos por bajarnos antes, en la estación Sabana Grande, para continuar caminando y llegar a pie a la Plaza de los Museos y al Teatro Teresa Carreño, zona de espacio público, arte y movida cultural. La señora de una caseta de prensa y golosinas nos señaló la ruta y nos advirtió que la caminada hasta Bellas Artes era larga. Sin embargo, y sin afanes, iniciamos la caminata, señalando con curiosidad los balcones y ventanas enrejadas, esos aparta—cárceles donde viven miles de venezolanos.

En un lugar llamado Las Terrazas tomamos café negro, muy fuerte, con un pastel de jamón y queso. Estábamos cerca de la Plaza Venezuela, donde quería mostrarle a Gloria los verdaderos animales de la publicidad salvaje, pero por primera vez desde que vengo a Caracas no divisé el logo gigante de Pepsi ni la gran taza de Nescafé que hasta hace un par de años colonizaban los techos de sendos edificios en el sector donde nos encontrábamos. Me pareció lógico y pensé incluso que el gobierno se había demorado en encontrar un pretexto legal para quitar esos infames símbolos del capitalismo que ensucia el cielo con sus latas y sus cacharros.

A pesar de lo poco amigable que es Caracas para caminar, en ningún momento nos sentimos inseguros. Los pocos transeúntes contrastaban con el ronroneo permanente de los carros. Pasamos por el Colegio de Ingenieros y luego bordeamos una mezquita lujosa con una torre blanca, alta y angosta. Unos pasos más adelante un policía nos dijo que ya estábamos cerca del sector de Bellas Artes. Le pedimos un mapa pero dijo que no tenía.

Por la avenida Este 0 empezamos a ver más transeúntes, autobuses, motos, vendedores; el ruido se acrecentó, también el sol y el caos citadino. Gloria, que tenía colgada su cartera en el hombro, agarró las cargaderas y dejó el puño pegado a la axila. Yo volví a palpar la billetera y ahí estaba bien metida. Tratamos de ubicar el Parque Central para buscar El Limón, un hotel que nos recomendaron, pero la señalización era escasa. Un vendedor callejero de carpetas nos indicó que bajáramos por una calle que resultó llamarse Tito Salas, en honor al pintor venezolano que hizo cuadros gigantes de Simón Bolívar y demás próceres.

|

|

Bajamos por Tito y llegamos a la avenida Este 2. En la esquina, al pie de un semáforo, había un tumulto y dos policías. Lo primero que pensamos era que habían agarrado un ladronzuelo. La multitud estaba alrededor de algo que no se veía. A pesar del gentío quedaba espacio para pasar por un lado, pegados a un muro, así que no detuvimos la marcha. Entre los cuerpos de los curiosos alcancé a ver unas piernas estiradas en la calle, vestidas con un bluyín índigo oscuro: se desmayó alguien, pensé. De inmediato, por una intuición que ahí mismo me pareció exagerada e incluso maldadosa, le dije a Gloria: “No vayas a mirar”. Ella me hizo caso y clavó los ojos en el piso.

Avanzamos pegados al muro, muy cerca de la escena. Se oía un murmurar continuado de voces variadas, fue como entrar a un ambiente de circulación espesa que no podíamos descifrar porque no se veían más que las miradas dirigidas al piso. No había lamentos ni gritos ni drama. Antes de salir de ahí miré por segunda vez y en una milésima de segundo de horror vi acostada en el pavimento una cabeza morena y calva de la que salía un charco de sangre muy roja, rojísima. De inmediato un zumbido me convulsionó por dentro.

Le apreté la mano a mi compañera y la jalé para caminar más rápido. Siguieron tres arcadas. Iba con la mano derecha en la frente. “No, no, no”, era lo que decía o lo que pensaba. Ensordecido, adolorido, sólo escuchaba el zumbido que se mezclaba con el aire caliente. Las personas eran manchas que se movían. Sentí terror en cada paso que daba para alejarme de allí. En la siguiente avenida, México, el caos vehicular y el tránsito en general, que al principio era manejable, se complicaba. El miedo ya estaba instalado en nosotros. La mente solo me mostraba ese charco de sangre roja intensa, caliente, y esa cabeza de muerto fresquecito. Baleado. Cada persona que veía acercarse me la imaginaba desenfundando un fierro, veía mi cabeza en el pavimento con el pelo ensangrentado.

Cruzamos la avenida México abrazados, nos sentíamos desprotegidos y vulnerables. Las piernas temblaban. Los edificios parecían gigantes, o nosotros pequeñitos. Caminamos hasta la Galería Nacional pero no para entrar a ver las pinturas de Reverón. La sensibilidad había quedado en ese corrillo. Trastornada. Tampoco teníamos hambre. Le preguntamos al vigilante y nos dijo que nos metiéramos debajo de un puente para encontrar el Parque Central.

Nos dirigimos al puente pero su soledad nos hizo devolver. Dimos una vuelta enorme para llegar a la avenida Bolívar. En medio del aturdimiento alcancé a ver unos tubos grandes, de colores vivos, empotrados en un edificio. Todo se me hizo familiar. Era el Museo de los niños, había estado allí en 1987, de once años, y el recuerdo que tengo es que pasé muy bueno con mis primos y salí descrestado. Eran cuatro pisos de ciencia, juegos y conocimiento. De esa edad había visto el primer muerto, en el barrio San Germán de Medellín, tendido en la calle, bocabajo y con agujeros de bala en la espalda.

Entramos al Museo de los niños huyendo de la ciudad y buscando sosiego en los juegos y exposiciones didácticas interactivas. Dos entradas costaron 80 bolívares, unos dieciséis mil pesos. Poco a poco se fue esfumando la imagen del muerto, la risa empezó a acomodarse en nosotros y jugamos. Volvimos a vivir.

El Museo, al igual que Venezuela, parecía estancado en el tiempo, como un lugar fantasma que funciona a medias porque la otra mitad de las cosas se las tragó la falta de inversión y cuidado. Los mismos botones que hundí en el 87, los volví a hundir ahora. Me trasladé a mi época de infancia, a mis viajes a Venezuela llenos de fraternidad.

A las tres de la tarde almorzamos pollo asado. El mesero nos dijo cómo llegar a El Limón que resultó ser una pocilga asquerosa, así que huimos. Los hoteles aledaños al Teatro Teresa Carreño, expropiados por el gobierno nacional y ahora administrados por la estatal Venezolana de Turismo, estaban llenos. Dando vueltas por el sector dimos con el hotel Renovación. Tenía una pieza disponible, pero con jacuzzi. Ante el cansancio y el precio, 450 bolos, como noventa mil pesos, decidimos meternos ahí. Los pies nos palpitaban. En la habitación prendí la piscinita motorizada y nos sumergimos en ese ronquido silencioso por lo menos media hora.

Renovados volvimos a las calles de Caracas. Fuimos al Parque Los Caobos, arborizado y extenso, donde nos sorprendió la noche. De salida del parque nos sentimos en peligro, la iluminación pública era pobrísima y en medio de la oscuridad nos empezamos a llenar de miedo. Yo llevaba la billetera atrás y me la pasé para el bolsillo de adelante. Cuando me miré, vi que se veía muy gorda y aparatosa, entonces me la volví a llevar atrás. En ese momento levanté la mirada y dos tipos jóvenes me observaban. Seguimos caminando. No pudimos con la soledad del sector, ni con la oscuridad, ni con la paranoia que se apoderó de nosotros, así que decidimos entrar a un restaurante pequeño donde comimos arepa con carne desmechada. Algunas cuadras que transitamos hacia el hotel estaban solas y negras. El día tenía que terminar.

Mierda y blanco

El jueves dos de febrero nos levantamos temprano y salimos del hotel. A las dos cuadras llegamos a una esquina que se nos hizo conocida. Era la calle Tito Salas con Este 2, el mismísimo lugar de los hechos. Lo reconocí por el muro que rozamos y luego por el reguero de sangre en la vía, con puntos más secos que otros. Al frente, una venta de empanadas y parva llamada “El Paisa” estaba atiborrada de clientes, y del poste del semáforo involucrado colgaban dos afiches políticos, uno de ellos contrincante de Radonski, Pablo Pérez, cuyo lema rezaba “Por tu futuro seguro”.

Fotografía tomada de guerrillacomunicacional.blogspot.com

Pasamos de largo porque íbamos llenos de buena energía a ver las obras de Reverón. En el camino compramos dos periódicos y los metimos al morral. Llegamos a la Galería Nacional y empezamos el recorrido hasta que nos topamos con una sección dedicada a Armando. Incluía algunas pinturas, la muñeca Seferina, que había diseñado para no tener que llevar modelos a la casa y evitar que su negra Juanita lo celara, y un par de esculturas. Aquella experiencia nos produjo el sentimiento alegre y sencillo de ver con nuestros propios ojos las obras de aquel pintor venezolano que nos había enamorado. Haber visto estas obras de Reverón fue un triunfo. Y el viaje a Caracas fue para nosotros como él dijo alguna vez que eran los elementos de su pintura: mierda y blanco.

Nos fuimos para el Capitolio en metro. Almorzamos pabellón, un plato con caraotas, carne desmechada, tajadas de maduro y arroz. De repente sonó el celular que nos habían prestado mis tías. Eran ellas. Estaban de regreso en Caracas porque se les había quedado un papel y nos dijeron que fuéramos a las cuatro de la tarde a la Torre Provincial para que regresáramos juntos a Maracay. Nos quedaban un par de horas más en la ciudad. El tiempo suficiente para conocer el Parque Bolívar.

Al llegar allí escuchamos un rock escuálido. Era uno de los eventos conmemorativos del Febrero de la Revolución decretado por Chávez, y en el que todos los asistentes tenían camisetas rojas. En un costado del parque leímos la prensa. A veces, unas confianzudas ardillas negras bajaban de los árboles y comían maní de la mano de la gente. También visitamos el caserón natal del Libertador y el Museo Bolivariano, y pudimos ver una venta móvil de arepas y un mercado popular de alimentos, ambos subsidiados por el gobierno y con largas filas de compradores.

Escurridos de calor y de cansancio nos metimos al metro con rumbo a la Torre Provincial. La visita a Caracas llegaba a su fin. Como faltaban quince minutos para que mis tías salieran de su diligencia, dimos una vuelta a la manzana y encontramos una tienda de video. Preguntamos por cine venezolano y nos mostraron cuatro películas: Secuestro Express, El Hermano, Sumas y Restas y la Virgen de los Sicarios. La misma sangre.

En el hermano país de la República Bolivariana de Venezuela estuvimos unos días más. El sábado 4 de febrero, en el paseo Los Próceres, se celebraron los veinte años del fallido golpe de Estado que encabezó Hugo Chávez en 1992, el que lo catapultó a la presidencia y lo hizo merecedor del afecto de la mitad del pueblo venezolano que hoy, rojo rojito, lo apoya con devoción, mientras que la otra mitad, fuerte opositora, le reprocha cada acción a su gobierno.

Ese mismo día, mientras todos los canales nacionales transmitían el desfile militar conmemorativo, revisé prensa en Internet. En El Universal, al final del reporte del asesinato de un ex policía, encontré el entretítulo “Otros casos”, que decía así: “En Bellas Artes, frente al centro comercial Parque Caracas, ultimaron la tarde del miércoles a Richard Sanoja Istúriz, de 23 años. Era mototaxista y lo atacaron a tiros delante de transeúntes. La zona fue acordonada por la policía. Por ese caso no hubo detenidos”. El muerto que vi. Leí también que doce cadáveres habían entrado a la morgue de Bello Monte en las primeras 36 horas de febrero. Apagué el computador y con una incomodidad en el pecho, escuchando a Chávez decir que hay que seguir la marcha con los muertos dentro de nosotros mismos, me dispuse a empacar la maleta para regresar a Colombia.

|